2025年7月20日,广西大学肖建庄教授团队(同济大学吕振源、段珍华、宁波大学/锡根大学(德)/欧洲科学院院士张传增为其他作者;肖建庄为论文第一作者及通讯作者)在国际顶尖学术期刊Cement and Concrete Composite上发表了题为“Multi-scale characterization of the 3D printed concrete strength considering the full grade pore structure”的研究论文。

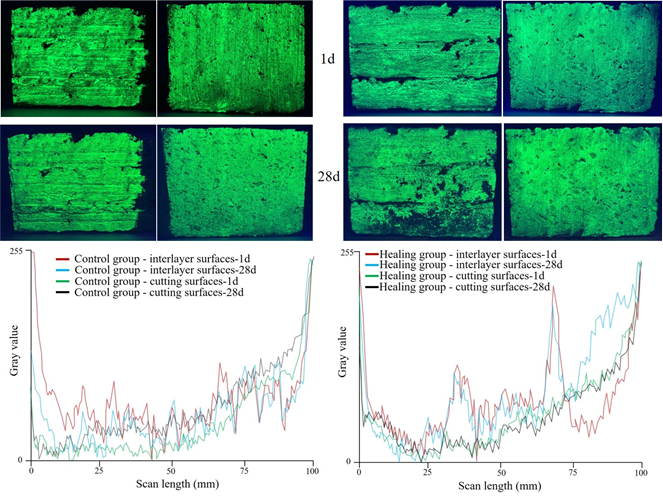

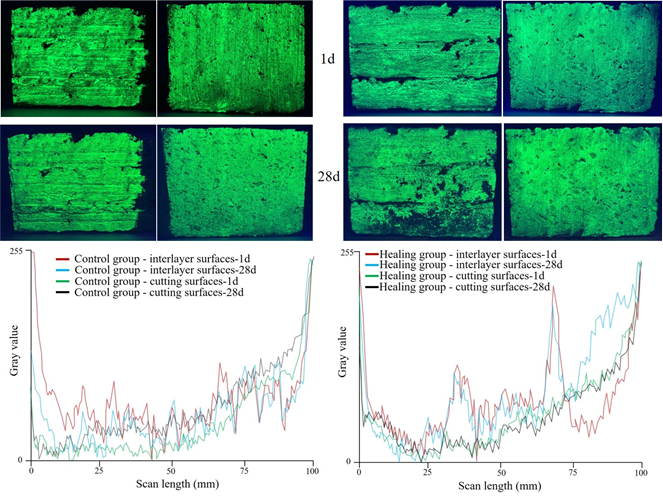

为了深入阐明3D打印混凝土特有的打印条带内部及层间界面区域孔结构的形成与演化机理,研究团队致力于量化分析在空间位置差异(如距打印起点距离、层间结合面附近)和持续水化进程影响下,孔结构所表现出的时变结构差异性。为此,团队创新性地融合了微生物诱导碳酸钙矿化沉积修复技术(MICP)、使用低碳再生骨料与高分辨率X射线计算机断层扫描(X-CT)及磁共振成像(MRI) 无损检测方法。这种多模态方法组合,结合数学分形理论分析,成功实现了对孔结构在三维物理空间中的真实形貌、连通性及分布状态的精确量化表征。

在混凝土持续后期水化反应以及引入的微生物矿化填充过程的共同作用下,孔结构在空间上的非均匀分布特性(特别是条带再生骨料引入孔隙、层间界面区域的孔隙富集)被显著放大,这种空间差异性直接导致了材料宏观各向异性的增强;同时,研究观察到在全级配孔径范围(从引入孔隙、毛细孔到凝胶孔隙)内,不同尺度孔径对微生物矿化修复调控的响应呈现梯度敏感性变化,即特定尺度范围的孔隙对修复效果更为敏感。

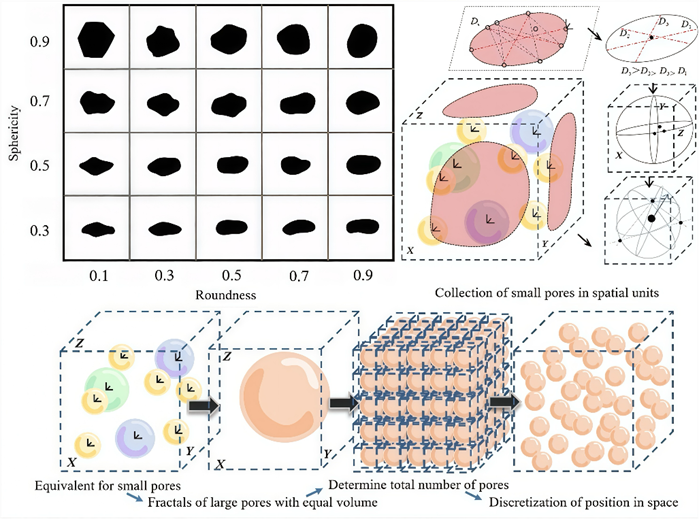

在这项突破性的工作中,研究团队识别并量化了孔结构单体形貌特征、分布位置及空间变化。基于分形理论,构建了反映复杂孔结构统计特征的基本等效有限元结构单元;理论模型阐明了离散元孔结构如何通过分形等效实现空间构型重分布,揭示了3D打印混凝土性能受再生骨料引入下孔结构变化的影响规律,拓宽了3D打印再生骨料混凝土的应用范围和场景。

论文DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.106246